"Nacido con un alma normal, le pedí otra a la música: fue el

comienzo de desastres maravillosos..."

"Sin Bach, la teología carecería de objeto, la Creación sería

ficticia, la nada perentoria. Si alguien debe todo a Bach es sin duda Dios."

"La música, sistema de adioses, evoca una física cuyo punto

de partida no serían los átomos sino las lágrimas."

"Ninguna salvación es posible fuera de la imitación del

silencio. Pero nuestra locuacidad es prenatal. Raza de charlatanes, de

espermatozoides verbosos, estamos químicamente ligados a la palabra."

"En un mundo sin melancolía los ruiseñores se pondrían a

eructar."

"Si debiera renunciar a mi diletantismo, me especializaría en

el aullido."

"Fuera de la materia, todo es música: Dios mismo no es más

que una alucinación sonora."

"Sólo el órgano nos hace comprender de qué manera la

eternidad puede evolucionar."

"¡Qué tentación las iglesias, si en lugar de fieles hubiera

únicamente en ellas esas crispaciones de Dios que el órgano nos revela!"

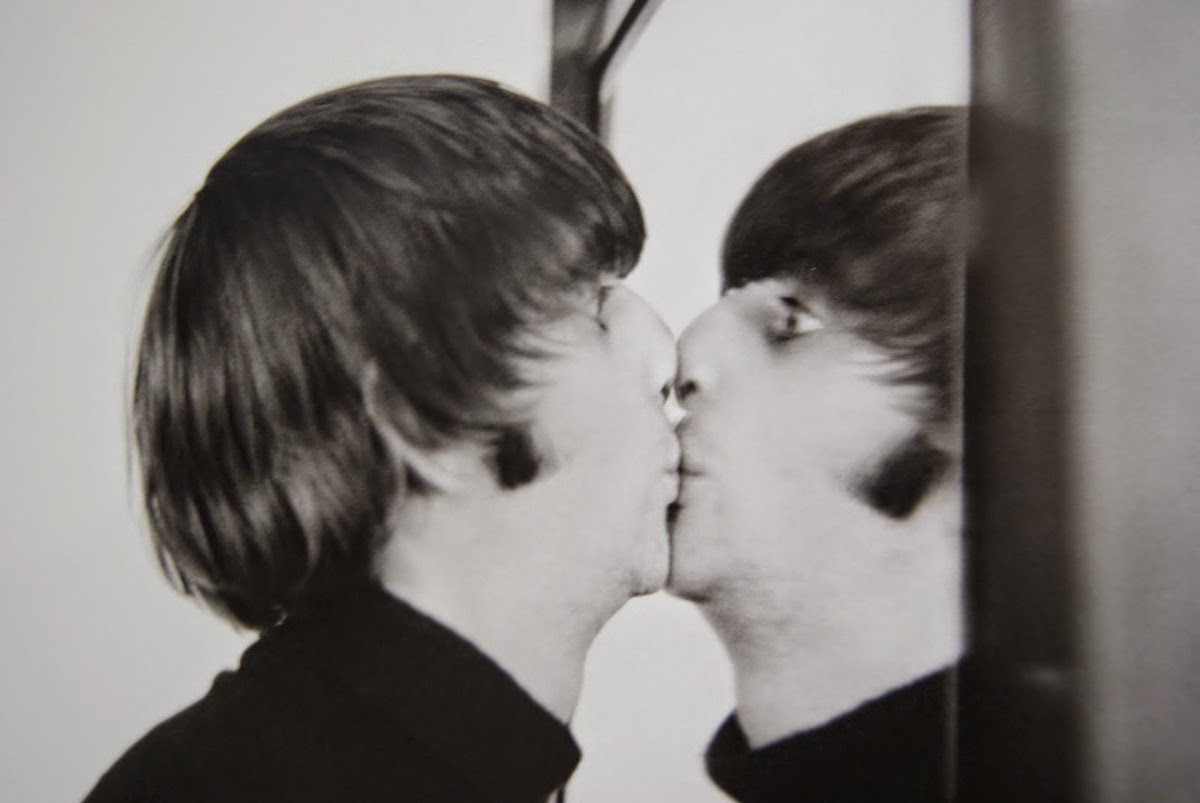

"Dos víctimas atareadas, maravilladas de su suplicio, de su

sudor sonoro. ¡A qué ceremonial nos obligan la gravedad de los sentidos y la

seriedad del cuerpo!"

"Es imposible saber si el hombre se servirá aún durante mucho

tiempo de la palabra o si recobrará poco a poco el uso del aullido."

Imágenes de vientos y monstruo de la exposición Cartografías de lo desconocido. Biblioteca Nacional. Madrid. 1.2018. Foto F.G.