|

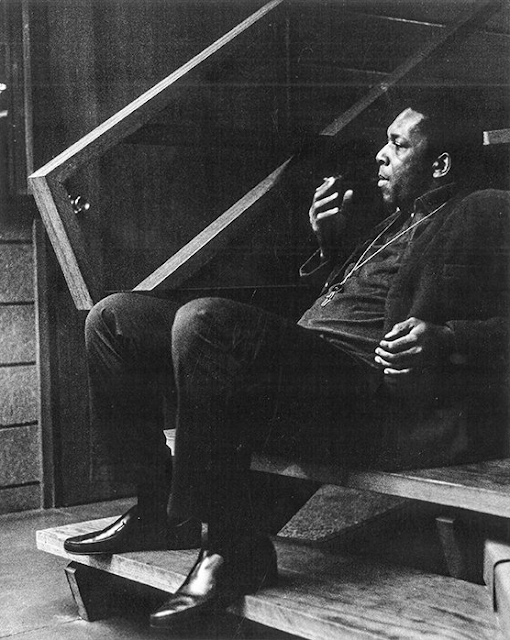

Jerry González, con sus armas y razones. Foto: Andrea Zapata Girau.

¿Cómo llega un músico niuyorkino de primera categoría a afincarse en España y desde aquí poner en marcha una nueva dimensión de su proteica carrera?. El largo idilio, como muchas otras veces, tiene origen cinematográfico, y su promotor fue Fernando Trueba (al que tanto debe la música latina) con la película Calle 54 y su extraordinaria difusión e influencia internacional. Desde aquí, además de conservar (yendo y viniendo) los viejos vínculos y firmar colaboraciones esporádicas de lo más diverso, Jerry González ha creado dos grupos fundamentales, uno más “español” (Los piratas del flamenco, que marcó un influjo perdurable en parte de la nueva cultura flamenca, algo así como “una cierta actitud”) y otro más “americano”, o, para entendernos, cubanomadrileño, El comando de la clave, con el que nos visitó abriendo el ciclo de jazz de Cultural Rioja.

|

| El Comando de la Clave en acción. |

Jerry González es un músico complejo, creador y director de grupos, compositor de obras propias y arreglista de repertorio ajeno del que se apodera transformándolo a su medida, y está dotado de un concepto muy personal del sonido. También es un gran instrumentista, aunque en esta fase de su carrera da la impresión de que le importa relativamente poco seguir demostrando lo obvio (porque, si cupiera alguna duda, quedaría avalado por su discografía y por la historia de sus colaboraciones con los más grandes). Ahora parece más interesado en dar un nuevo salto adelante en la creación y transmisión de su música, centrándose en su capacidad de generar emoción y sentimiento. Cada vez se repliega más, dirigiendo al grupo desde las congas (como aprendió sin duda de Tito Puente y otros maestros rumberos) o a través de sus escuetas intervenciones con la trompeta (igual que Miles Davis, otro ilustre huraño partidario también de la mezcla y la renovación permanente).

|

|

| Jerry González, de manera silenciosa. Foto de Amando Moura. |

El repertorio del concierto estuvo formado por clásicos de la canción norteamericana (Someday my prince will come –de la banda sonora de Blancanieves- y el Love for sale, de Cole Porter), del jazz (el Resolution de John Coltrane, y el 81 de Ron Carter y Miles Davis, omnipresente) y del cancionero hispano, ya sean los bolerazos de la mexicana Consuelo Velásquez (Bésame mucho y Verdad amarga) o del puertorriqueño Rafael Hernández (Obsesión), que tan bien representan ese “estado de ánimo” que es el Caribe, del que tanto hemos recibido los españoles y al que hemos aportado, además del idioma, cierta manera de sentir y hacer, varias formas poéticas y musicales y unos cuantos talentos personales (en concreto y por lo que se estaba celebrando sobre el escenario, Paco de Lucía sin ir más lejos).

|

| Caramelo, Jerry, Alain y Kiki. Foto: Andrea Zapata Girau. |

Para acometer tan ambicioso repertorio es necesaria una big band o un pequeño grupo de excelentes músicos capaces de aportar tenacidad y carácter; gente capaz de sumar al concepto del latin jazz la intensidad coltraneana y el apego sentimental a las raíces rítmicas africanas que conservan en su acervo sonoro (rumba, guaguancó, conga, y las aportadas por el maestro, que aparecieron en los bises con El Cumbanchero).

Javier Massó, “Caramelo”, se mostró como un pianista brillante en el aspecto armónico, con una forma de tocar poderosamente percusiva de raíz africana, y desplegó una extraordinaria presencia melódica para ocupar en el desarrollo de los temas el espacio al que el maestro ha renunciado.

Enrique “Kiki” Ferrer, en la batería, tejió la urdimbre rítmica perfecta en la que cabían con total naturalidad las sonoridades de los timbales y las percusiones cubanas sobre la estabilidad métrica del batería de jazz. Es una especie de Chano Pozo con un instrumento de más “voces”, capaz de dialogar con los otros, especialmente con las congas de Jerry González.

Alain Pérez, al bajo, supo lanzar con sus líneas al grupo hacia arriba, en una atractiva simbiosis de funky y tumbao, aunque también bordó hermosas líneas melódicas, sobre todo en los boleros. Demostró unas sorprendentes cualidades de cantante, con una sonoridad aguda de coro popular que cuando ocupa más espacio en los montunos demuestra un brillo y flexibilidad que recuerdan a los grandes soneros antiguos.

En definitiva, un gran grupo dirigido con delicada precisión por un satisfecho músico que ve cómo crece su idea del sonido gracias a las brillantes aportaciones de sus compañeros en “el comando de la clave”.

|

| Jerry González atacando al parche. Foto de Marina Vodovov. |

¿Un momento especial para el recuerdo?: una larguísima ovación cuando el concierto se suponía acabado y ya se habían despedido los otros músicos, mientras el frágil Jerry, solo, recogía dificultosamente sus trompetas recortado sobre un fondo panorámico de profundo color azul ultramar. Un intenso y merecido aplauso que tuvo como premio el regreso de los sidemen a escena para un fin de fiesta en clave de guaguancó, tocando todos congas y timbales en complejas réplicas bajo el simpático liderazgo vocal de Alain Pérez y la sonrisa complacida del viejo maestro.

Jerry González y el Comando de la Clave

JAZZ 2015. Cultural Rioja.

Teatro Bretón. Logroño.

7 de mayo de 2015.

(Publicado en Rioja2 el 11.05.2015)